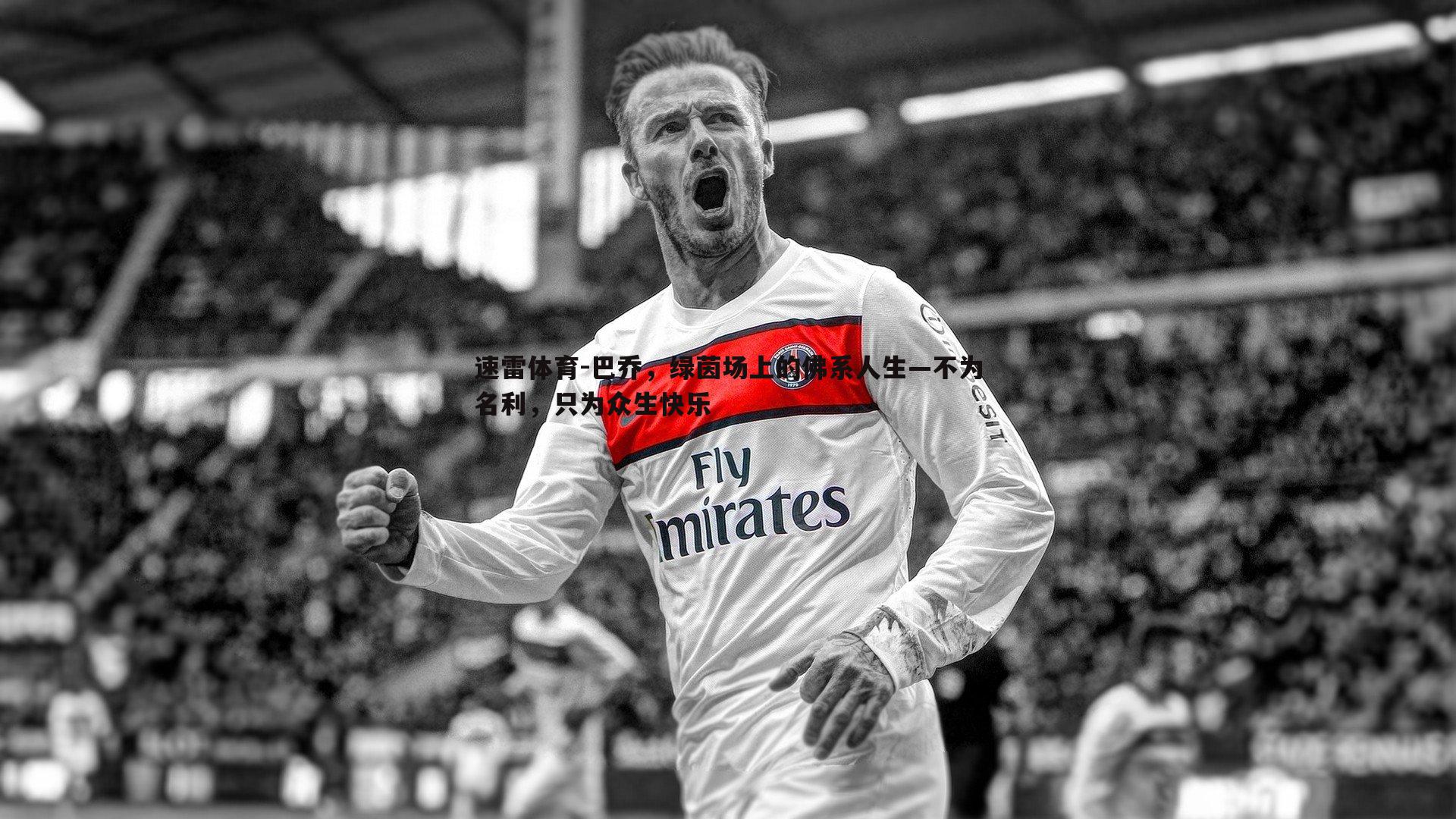

速雷体育-巴乔,绿茵场上的佛系人生—不为名利,只为众生快乐

在意大利足球的速雷体育璀璨星河中,罗伯托·巴乔始终是一颗独特的星辰,他不仅以优雅的球风和标志性的马尾辫征服了世界,更以一份超脱世俗的信仰,诠释了足球的另一种可能,在一场慈善活动的访谈中,巴乔再次回顾了自己的职业生涯,并分享了他的人生哲学:“我踢球不为名利,只为人们快乐;信仰佛教让我成为现在的自己。”这番话语,如同一道清泉,在喧嚣的体育世界中涤荡人心,也让我们得以重新审视这位传奇球星的精神世界。

从球星到修行者:足球与佛法的交织

巴乔的足球生涯堪称辉煌:1993年荣膺金球奖和世界足球先生,代表意大利国家队出战三届世界杯,职业生涯进球超过200个,相较于这些闪亮的头衔,他更珍视的是足球带来的情感连接。“当我踏上球场,我从未想过要追逐金钱或荣誉,”巴乔回忆道,“我的动力很简单:通过足球传递快乐,看到孩子们因一记妙传而欢呼,或球迷们为一场胜利相拥而泣,那才是无价的回报。”

这种理念的根源,可追溯至1987年,当时年仅20岁的巴乔在佛罗伦萨效力期间,因一次严重的膝盖重伤陷入人生低谷,在漫长的康复过程中,他偶然接触到佛教思想,并开始研习日莲佛法,佛教的“因果律”和“众生幸福”观念深深触动了他。“佛教教会我向内观照,”巴乔解释道,“它让我明白,足球不仅是竞技,更是一种利他修行,每一次传球、每一次射门,都可以成为传递善意的媒介。”

佛教修行重塑了巴乔的球场风格,他以其著名的“佛系”冷静著称——在点球大战的紧张时刻,他总能保持内心的平和;在对手的凶狠逼抢下,他依旧从容不迫,这种精神力量在1994年世界杯决赛中体现得淋漓尽致:尽管他射失点球导致意大利与冠军失之交臂,但他并未崩溃,而是双手合十向球迷致意,那一刻,他的平静震撼了世界。“佛教教我接纳无常,”巴乔说,“胜利与失败都是过程,重要的是我们如何以正念面对它们。”

足球作为快乐载体:超越胜负的纯粹喜悦

巴乔将足球视为一种“快乐艺术”,他的比赛总是充满创造力与美感,他回忆道,自己最珍视的瞬间并非奖杯加身之时,而是那些与观众情感共鸣的场景:比如在布雷西亚队期间,他为一群残疾儿童表演花式颠球,引得他们开怀大笑;或是在1990年世界杯上,他的“世纪进球”让整个酒吧的陌生人拥抱欢呼。“足球是一种通用语言,”巴乔说,“它能跨越国界,让陌生人成为朋友,当我看到看台上的笑容,我就知道自己在做正确的事。”

这种理念与佛教的“慈悲”思想不谋而合,巴乔强调,他的踢球方式始终以“联结人心”为核心:他乐于助攻而非独射,注重团队配合而非个人表现,甚至在退役后,他仍通过慈善赛和青少年培训延续这份使命。“佛教告诉我,真正的幸福来自利他,”他说,“而足球给了我实践这一信念的平台。”

佛法与职业生涯的融合:从自我到无我的蜕变

巴乔的佛教修行并非与足球割裂,而是深度融入日常,他每天早晚诵经,在更衣室冥想,甚至将佛经小册子分享给队友,这种修行让他学会以“平常心”对待足球的浮沉,当其他球星为合同和广告焦虑时,巴乔却淡然处之:“佛教让我看清,名利如云烟,而带给他人的快乐才是永恒。”

他的信仰也影响了职业生涯的关键决策,1990年代,他多次拒绝高薪转会,选择能实现“情感价值”的球队;2004年退役时,他未举行盛大仪式,而是默默投身公益。“佛教教我‘少欲知足’,”巴乔说,“我不需要纪念碑,只希望有人因我的足球而生命更美好。”

遗产与启示:在功利体育中播种善意

在当今足球日益商业化的背景下,巴乔的哲学如同一面镜子,他批评现代足球的功利倾向:“当足球只剩数字,它就失去了灵魂。”但他也坚信,体育的本质仍是传递希望——他创办的慈善基金会每年帮助数千名贫困儿童通过足球重获快乐。

巴乔的故事提醒我们,体育的终极意义超越输赢,它关乎人类情感的共鸣,关乎在奔跑中寻找真我,正如他总结的那样:“佛教让我明白,我不仅是球员,更是一个追求众生幸福的修行者,足球是我的路径,快乐是我的信仰。”

巴乔虽已远离绿茵场,但他的精神仍在延续:从意大利到亚洲,无数球迷因他的故事开始关注心灵成长,他的生涯证明,当体育与善念结合,它能成为照亮世界的光——不是为了征服,而是为了分享;不是为了铭记,而是为了唤醒。

在巴乔看来,足球场如同人生道场,每一次触球都是修行的契机,他用一生践行着一个简单而深刻的真理:真正的胜利,不在于奖杯的数量,而在于我们曾用热情点燃多少心灵,正如他常引用的佛偈:“万法唯心生”,巴乔的足球人生,正是从心出发,以快乐为舟,渡人渡己的慈悲旅程。